最近,李雪琴在综艺节目中透露自己进行胃肠镜检查后,结果发现胃部存在多个息肉,一次性切除了8个,引起了很多人的关注。

图片来源:综艺+社交平台截图

很多有类似症状的朋友担心,检查出息肉,一定要切除吗?

尤其是近些年,越来越多人在体检中查出各种息肉,比如胃息肉、结肠息肉、胆囊息肉等。息肉如此普遍,所以很多人会害怕:

害怕息肉是癌!

害怕息肉将来会变成癌!

那么,息肉到底是什么?会变成癌症么?要怎么办呢?别着急,丁香医生这就给大家说明白,好让大家放个心。

息肉就是一个「肉疙瘩」

不一定会发展成癌

息肉,本质上是一个生长在人体黏膜表面的「肉疙瘩」。声带、胃部、子宫、肛门……有黏膜的地方,它都有可能出现[1],具体大小、数量因人而异。

刺激它出现的原因有很多,比如黏膜发炎了、病菌感染了、家族遗传等……甚至无缘无故就长出来了。

图片来源:站酷海洛

说到这里,大家最关心的就是:那息肉会发展成癌吗?有多大概率?

别怕,大多数息肉一辈子都不会发展成癌,但确实有一些特别的,和癌有点关系。

部分息肉是癌症发生的「土壤」,比如腺瘤性息肉,通常被认为是癌前病变,多数肠癌是由它演变而来;

不是所有息肉都会癌变,比如炎性息肉、增生息肉,大多属于良性,癌变风险是较小的,积极遵医嘱治疗、定期复查就好,不用为此太过忧虑。

可能有人想问,怎么知道息肉会不会癌变呢?

是否癌变与息肉的病理类型、大小、数量、形态、分布、基因突变背景等因素密切相关,没有办法给到统一的答案。

具体应该怎么做,可以按长息肉的部位来看。

丁香医生咨询了专家,归纳好了常见息肉的特点及注意事项,建议大家先收藏或转发给你关心的人,再慢慢看

5类常见的息肉

到底什么情况需要小心?

01

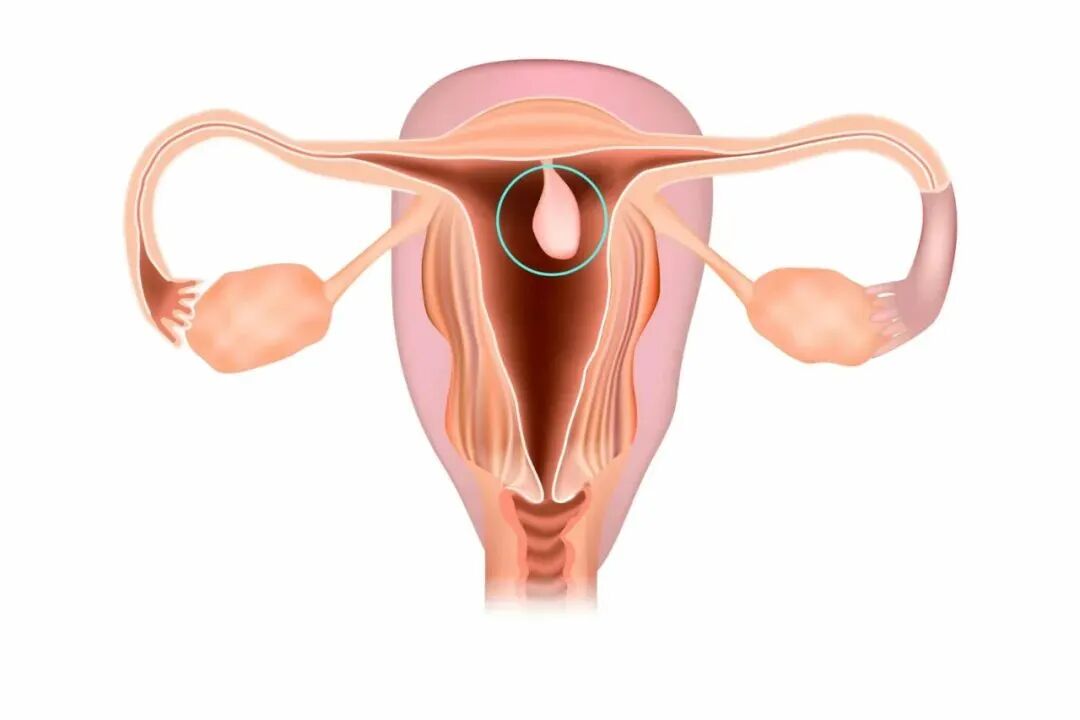

子宫内膜息肉

来源:NabtaHealth

子宫息肉指附于子宫内壁并延伸至子宫内部的生长物。

危险程度:大多数为良性病变,只有少数发生恶变。

研究报道,在绝经前后有症状的子宫内膜息肉患者中,良性占95.8%,恶性病变率为3.4~3.4%。

症状特点:大部分无明显症状,少数可能出现经期或同房出血白带增多。

好发人群:多发于35~59岁女性,研究表明35岁以下的子宫内膜息肉发病率3%,大于35岁者为23%,绝经后妇女的发病率为31%,高峰年龄为50岁,70岁以后很少发生。

治疗方法:子宫内膜息肉的治疗需要综合考虑息肉大小、患者年龄、生育要求等多因素。如果有息肉出血,同时有息肉多发、大于1.5厘米、不孕等情况,一般建议切除息肉。

02

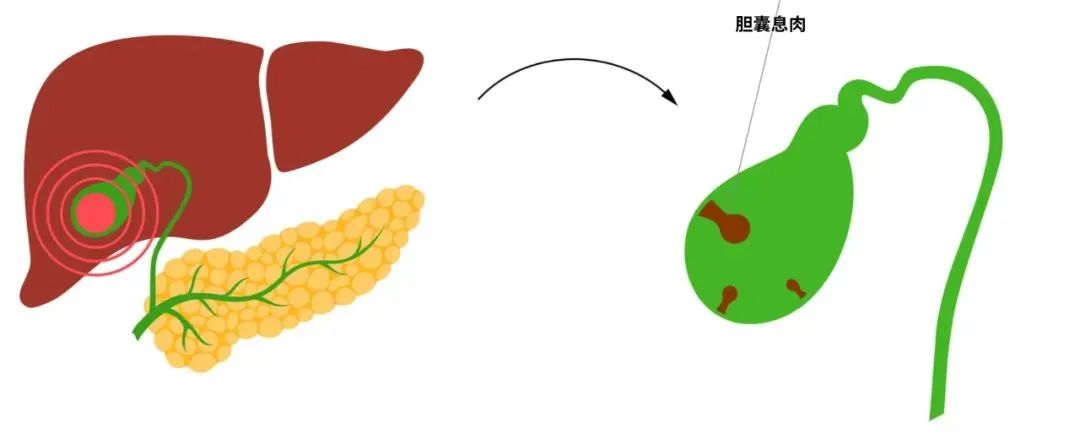

胆囊息肉

来源:cabothealth

胆囊息肉指从胆囊内壁向腔内突出的生长物。

危险程度:大约95%的胆囊息肉是良性的。小部分有癌变风险,比如胆囊腺瘤,是公认的胆囊癌的癌前病变,癌变的可能性约为1.5%。

胆囊息肉的大小,可帮助预测其是恶性的还是良性的。

●直径小于约10毫米的小胆囊息肉不太可能发生癌变,通常无需治疗。(但仍建议定期复查、监测。)

●直径大于约10毫米的胆囊息肉更可能发生癌变或者随着时间的推移转变为癌症。

●直径大于18毫米的胆囊息肉,可能存在转为恶性的显著风险。

除了大小之外,还有无蒂息肉(包括局部胆囊壁增厚)、大于60岁、原发性硬化性胆管炎也是恶变因素之一。

症状特点:绝大部分人平日里没有明显的不适症状,少数会有恶心呕吐、食欲减退和右上腹疼痛的表现。

好发人群:40~50岁的中年男性。

治疗方法:无明显症状或直径小于10mm的胆囊息肉定期复查即可。超过10mm的、胆囊息肉伴有胆囊结石的、少数引起疼痛的,可根据医生的诊断进行手术。

03

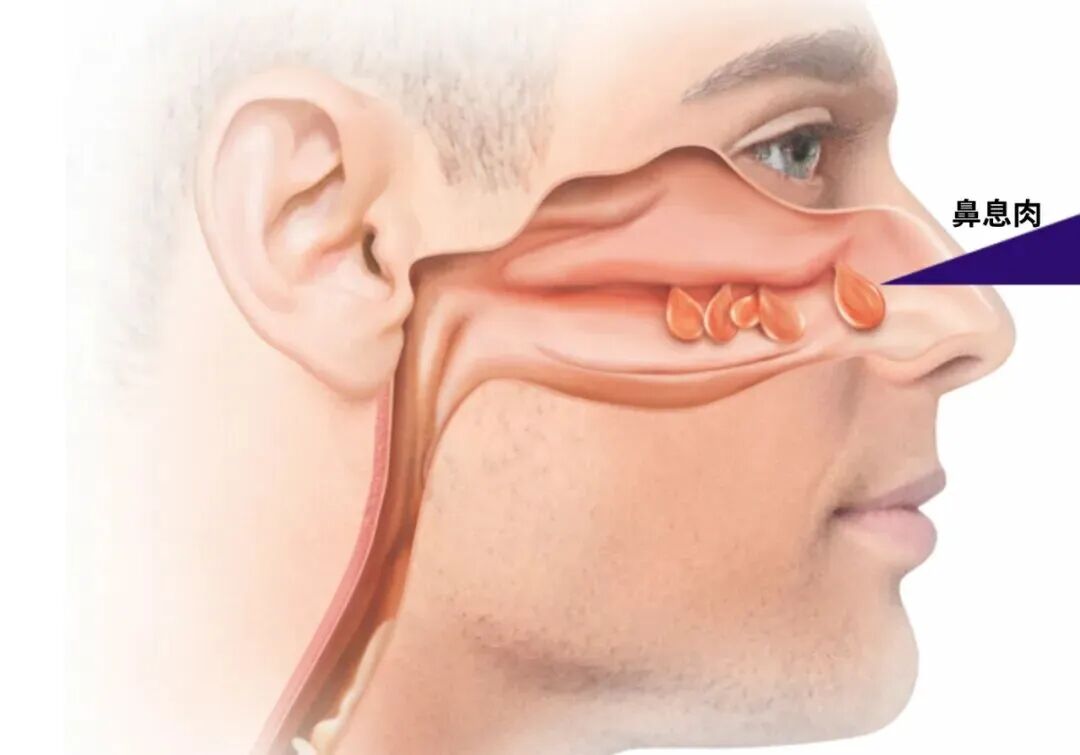

鼻息肉

来源:TheMidwestSinusCenter

鼻息肉指鼻内或面部骨骼内的中空区域(也称为鼻窦)内的生长物。

危险程度:鼻息肉恶变是极为罕见的情况,不用太过担心。

症状特点:鼻息肉一般是鼻腔局部受到反复的炎症刺激而形成的,比如经久未愈的慢性鼻炎。主要表现为鼻塞,此外还可能出现鼻涕增多、嗅觉下降、说话鼻音很重、睡觉打呼噜等症状。

好发人群:任何人都可能长鼻息肉,但是,鼻息肉在中青年人群中更为常见。

治疗方法:比较小的息肉可以喷鼻剂或滴鼻剂局部治疗。大多数患者需要手术治疗,特别是息肉较大、药物治疗效果差以及治疗后又复发的。

04

胃息肉

来源:MDAndersonCancerCenter

胃息肉指胃黏膜表面长出的生长物。

危险程度:大多数胃息肉安分守己,只有极少数胃腺瘤息肉有一定癌变风险。

症状特点:基本没有什么症状,少部分人胃息肉个头较大,可能导致腹痛,还有少部分人的胃息肉有炎症或发生坏死有出血时,可能有贫血,大便潜血试验阳性。

好发人群:常见于中老年人,尤其是女性。

治疗方法:如果是炎症引起的息肉或者良性的息肉,只要定期复查观察变化即可;但如果医生判断是胃癌早期形成的息肉,或有癌变可能的息肉,遵医嘱进行手术治疗,可以防止癌细胞扩散或预防癌变。

05

肠息肉

来源:ClevelandClinicHealthEssentials

指一类从肠黏膜表面突出到肠腔内的异常生长的组织,分为非腺瘤性息肉和腺瘤性息肉。

危险程度:非腺瘤性息肉癌前病变可能性小,腺瘤性息肉有可能癌变。

腺瘤性息肉含有绒毛成分,高度异型增生,腺瘤大于等于10毫米以及3个以上的腺瘤,癌变风险更高,需要引起重视。

症状特点:基本没有什么症状,有些人可能会出现反复发作的腹痛和肠道出血。一般的讲,腹痛越频繁、大便带血越多,肠息肉可能更严重。

好发人群:有多发性肠息肉家族史者、饮食结构为高脂肪高蛋白者、存在容易引发肠息肉的原发疾病(如溃疡性结肠炎、肠结核、克罗恩病、血吸虫病等)的人,容易得肠息肉[8]。

治疗方法:部分息肉继发于肠道炎症性疾病,可通过治疗原发病(比如溃疡性结肠炎)来治疗,病情好转这些息肉也会减轻。但大部分肠息肉仅用药物,无法起到治疗效果,需要在内镜下切除或手术切除部分肠管。

治疗后息肉再检出率非常高,为保持肠道无息肉状态,防止肠癌的发生,必须保证科学的随访,一旦发现息肉,即行内镜摘除。

来源:网络表情包改编

很多人一听到自己有息肉,就会联想到癌症,其实,大多数息肉都是良性的,就像身体里长出的一个「肉疙瘩」,整体癌变风险并不像大家想象得那么高,不必过度担心。

但也不得不提醒一句,每个人的具体情况可能差异很大,假如发现身体长了息肉,还是要遵医嘱进行治疗、复查。

不过度焦虑,也尽可能不放过一个有风险的可能。

来源:丁香医生

编辑:朱丽佳