近日,全国博士后管委会办公室和中国博士后科学基金会陆续公布了第18批特别资助、第77批面上资助和国家资助博士后研究人员计划名单(B、C档)。其中,秀洲共有7名优秀博士后入选,其中国资计划2人、特别资助1人、面上资助4人,资助金额共98万元。

博士后是处于创新创造黄金年龄的青年科技人才。近年来,秀洲区高度重视博士后工作,始终把推动博士后事业发展,作为创新驱动发展战略和人才优先发展战略的重要举措,坚持人才引进与产业战略紧密结合,在推动博士后人才载体建设和引育工作上进行了卓有成效的探索和实践。

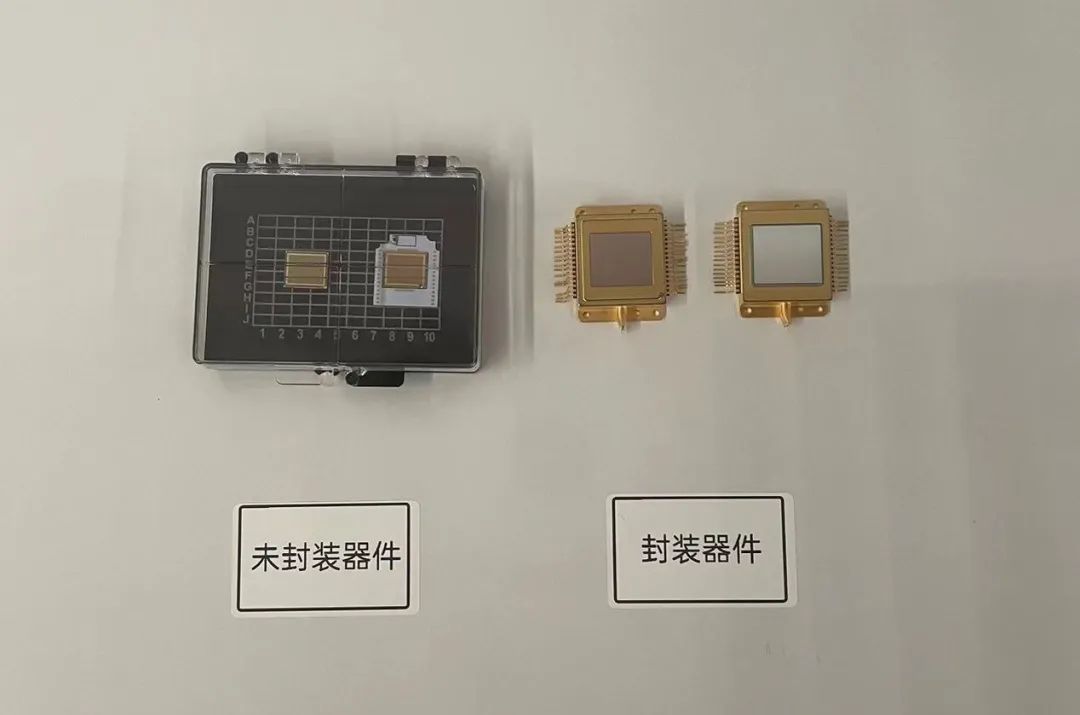

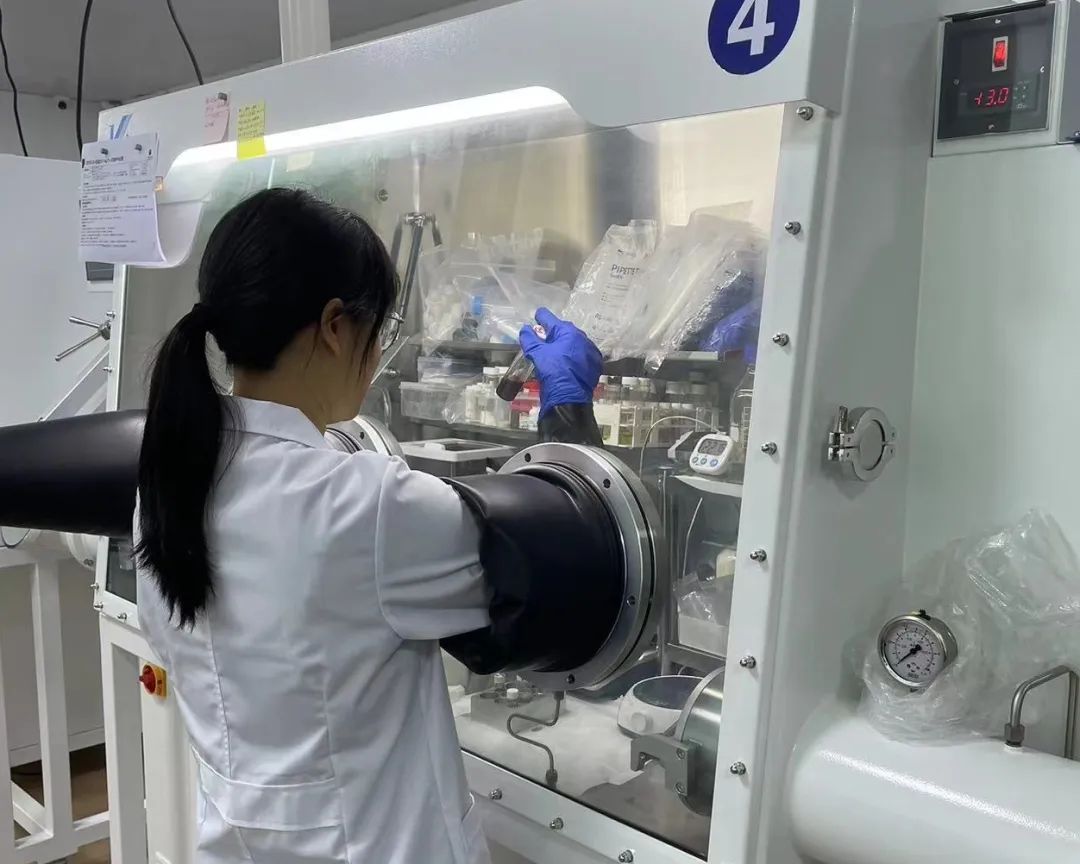

以获得面上资助的北京理工大学长三角研究院(嘉兴)(以下简称“北理工长三院”)陈敏博士为例,其研究团队聚焦“量子点红外探测器”领域。

“在日常生活中,我们很少直接接触‘红外’这个词,但其实它无处不在。手机的人脸识别、夜视仪、远程体温检测仪等,都依赖红外技术。”陈敏介绍,当前,一种新型的胶体量子点红外探测技术,正悄然改变红外光电技术的发展方向,让这些设备能带来更多新的应用。

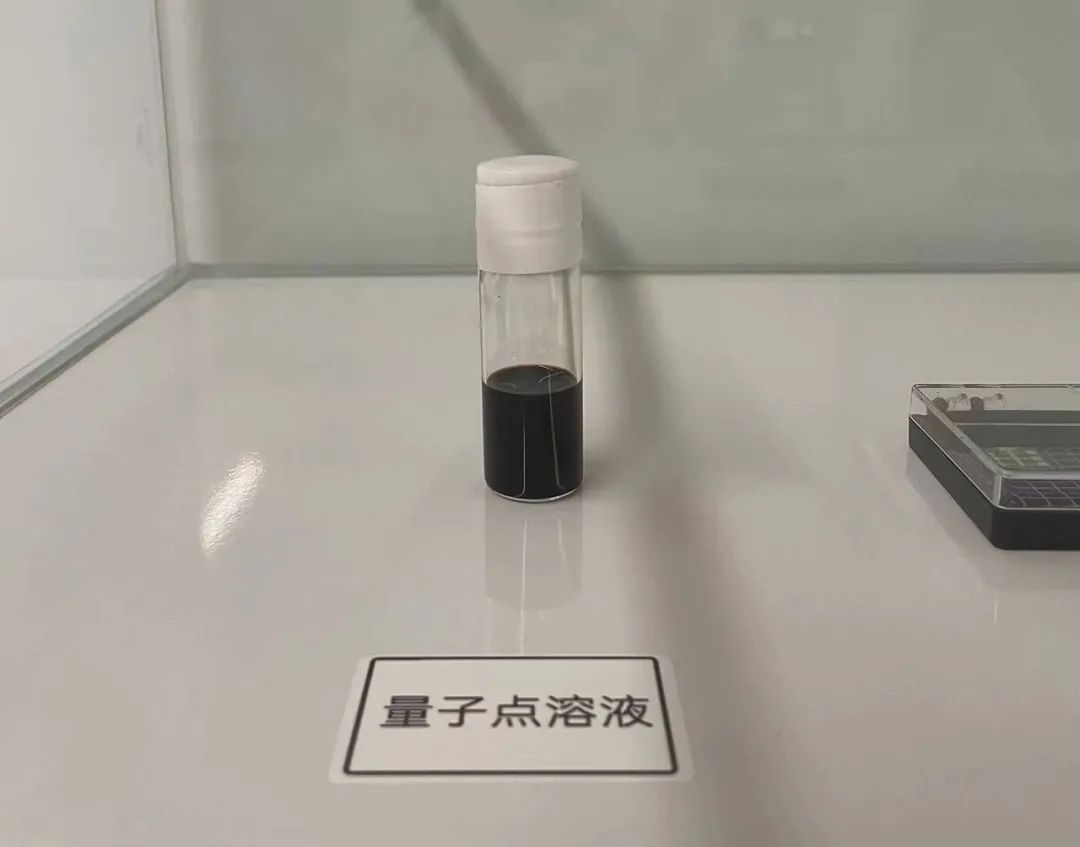

简单来说,量子点是尺寸在纳米级别的半导体颗粒,它们能像变色龙一样,通过调整自身大小,改变对光的吸收范围。不同于带隙固定的传统材料,它可以从可见光一直延伸到整个短波红外。“这意味着可以‘看到’更深层次的信息。”陈敏介绍。

更重要的是,它们是用液相化学方法合成的,就像“调配墨水”一样,可以批量生产,成本比传统的红外探测材料低得多。

这使得未来红外夜视设备、医疗检测仪器、自动驾驶传感器等,有望变得更加普及和便宜。

以安防监控为例,传统监控设备在雾霾、黑夜等复杂环境下成像效果不佳,难以满足安防需求。量子点短波红外探测技术则具备极强的穿透能力和细节分辨能力,可以在雾霾、烟雾浓重甚至黑暗等复杂环境下,依旧获取清晰的图像信息,识别伪装。

“无论是城市街道的治安监控,及时捕捉夜间可疑人员的行动;还是大型仓库、工厂的安保防护,准确监测周边环境动态,量子点短波红外探测技术未来都能发挥关键作用。”陈敏告诉记者,在不久的将来,该研究成果还有望应用于短波红外相机及红外探测器,这意味着未来有可能把高端夜视技术带入消费级设备,而红外摄像头则可以变得更轻便、更高效,这对安全监控、自动驾驶、医学诊断等领域都是重大利好。

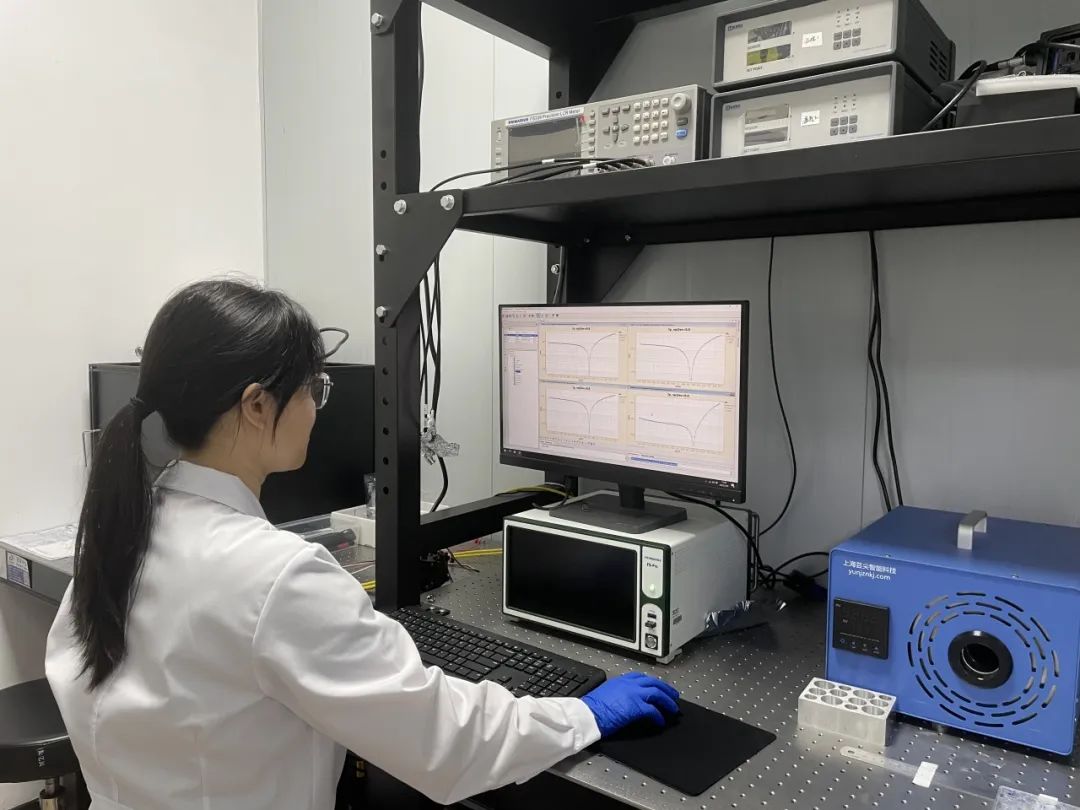

自从2023年12月份加入北理工长三院博士后工作站,陈敏跟随曹杰教授带领的“光电感测与智能成像”团队,对胶体量子点短波红外探测技术进行了深入且细致的研究工作,并取得了不错进展。“比起北京,北理工长三院有着顶尖高校背景,而且在人才引进、平台支持、配套经费等方面都更有特色和优势。”陈敏坦言。

为了吸引和留住高端人才,近年来,秀洲区积极出台人才新政,送上政策升级“大礼包”,大幅提升博士后相关补助力度;积极搭建博士后工作站平台,吸引集聚青年科技人才落户秀洲;坚持“引进来”“走出去”,持续加强与高校、科研院校的交流合作。

博士后工作为推动企业和高校、科研院所深化产学研合作、人才引进和培养、促进秀洲科技创新和服务经济社会发展发挥了重要作用。截至目前,秀洲区已建立博士后工作站17家,国家级5家,其中取得独立招收博士后资格的国家级1家、省级12家。

截至发稿,在站博士后人员81名,已顺利培养出站35名,研究成果涉及高端装备、新材料、生物医疗、大数据等诸多领域,为企业创造经济效益上亿元。

来源:区传媒中心

编辑:姜文豪