开栏语:千年文脉凝匠心,百匠争鸣守非遗。即日起,“看秀洲”联合区文旅局推出“秀洲非遗一百零八匠”非遗传承人系列报道,共探本地非遗资源,看非遗匠人让传统技艺在新时代破圈燎原。

当天然气、煤气称霸厨房,谁还在意一口老灶头?

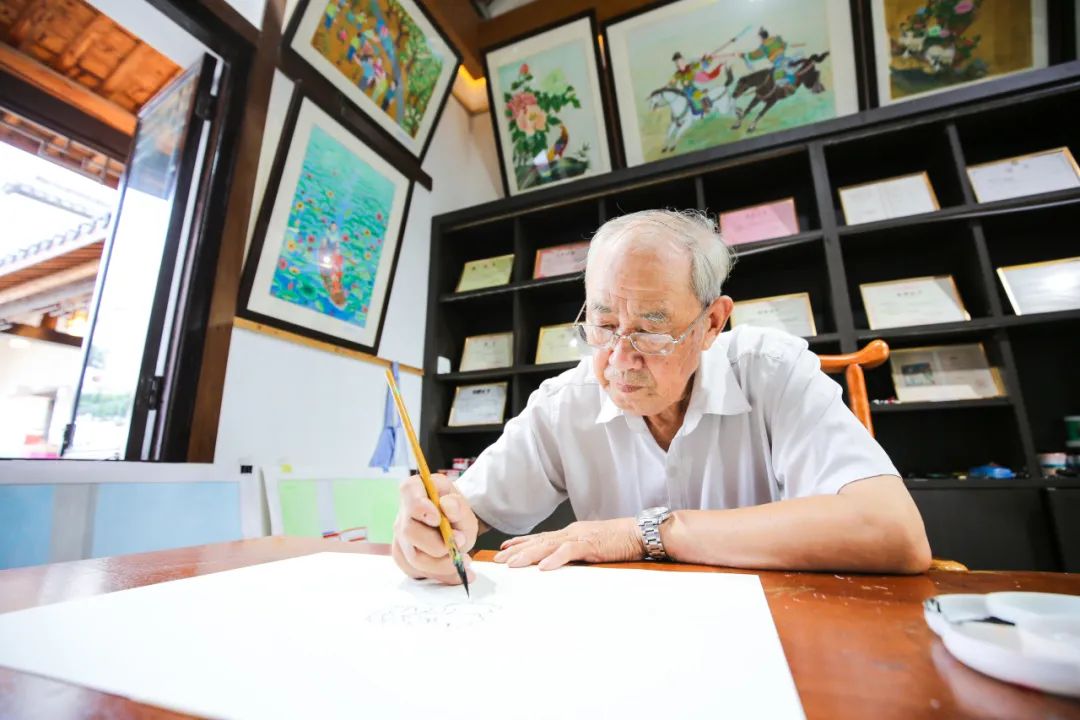

清晨,在秀洲区王江泾镇莫家甸村的一处老屋内,今年82岁的施顺观手握画笔,蘸了蘸颜料,为一座灶头模型上色、勾线。

而几十年前,他的“绘画舞台”是约两人高、结构复杂的农村土灶,白酒调和颜料的气息与汗水的滴答交织,一笔一画尽显真功夫。

拜师、爆单、徒弟改行

施顺观出生于1944年,是土生土长的王江泾人。虽说画灶头画也算误打误撞,但施顺观对画的痴迷从小有之。

1958年,那年他15岁。“我15岁时就没学上了,待在家里干嘛呢?画!我天天就是画画,画画的纸买了不少,画得满意的就贴墙上。”

语文书上有个岳飞,连环画上有个孙悟空,施顺观就照着画。后来画得越来越像,邻居小伙伴都向他讨要,你一套,我一套……“朋友夸我画得像,我乐得晚上睡不着。”与画为伴,就这样过了两三年。

别看如今施顺观是嘉兴灶头画省级非物质文化遗产代表性传承人,但在一开始,他是个泥水匠。“我是泥水匠,主要为了造房子。但人家请你打灶头,你不能不会。”

当时九军河大队(现红联村)是出了名的手艺大队,基本家家户户都是泥水匠,少数几个干木匠的。18岁时,施顺观经人介绍,拜了一位师父。但师父领路,“其他还得靠自己”。

学艺的日子艰苦而充实:白天做小工,晚上听师爷,也就是师父的父亲,讲打灶的讲究——什么灶头怎么打,哪里的规矩怎么做,一般农历九月的双数日子可以打灶头,选位要定东南角,早些时候的颜料需用白酒调和……

其实没有什么专门画灶头画的手艺人,都是打灶头的人顺带粉刷、画画。但画灶头,也是一项看本事的活计。“比如这片场地上有6户人家,你得每家的灶头挨个画得灵活,挨个有花式,这才能叫人满意。”

师爷曾说:“画灶头画的不是手艺,是老百姓过日子盼的吉利。”这句话,他记了一辈子。

“黄金年代”的火爆,像灶膛里噼啪作响的柴火。22岁出师独立做活后,施顺观仿佛有使不完的力气,每天钻研学习,手艺越发精进。到了27岁,“大家都说我打的灶头好!算是小有名气了,十里八乡都来找我打灶头。”施顺观有些骄傲地说。

上世纪70年代,正逢人们生活条件改善,乡下开始重建灶头,又出现了老屋集体改造新房的风潮,几乎每家每户都要打灶头。那时施顺观一年要打三四十个灶头,他形容自己的生活“打灶头根本来不及”。而每打一个灶头,可以拿到2块工钱。施顺观还记得清楚,当时“电影票是5分一张,肉是7毛钱一斤”。

在乡村,灶头是人家的“门面”。主人家经常以酒肉相待,8名徒弟排队拜施顺观为师,最风光时,上海、江苏的房子都一家一家造起来,灶头一家一家画出来。

然而,时代的风向变得比灶火还快。煤气灶普及后,徒弟们纷纷改行,如今只剩他一人,守着冷清的灶头江湖。

从盆底花纹到灶画玄机

在施顺观眼中,灶头画不仅是手艺,更是生活的艺术。

他翻开自编的《民间灶头画图集》,一个个饱满的柿子挂在枝头,搭配百合,寓意“百事大吉”;一条“鱼”的意象也千变万化,鲤鱼、金鱼、神仙鱼绕水游动,意在鲤鱼跳龙门、连年有余、金照芙蓉……

不仅花鸟虫鱼勾勒细致,人物画也是活灵活现,童子放牛、和合二仙、张七送子、桃园三结义等等,勾勒出了农家生活的期待和愿景。

各式花样有些是书本上学来的,但更多的源自画者的生活。人家脸盆底的牡丹纹路漂亮,自家身上盖的被子面图案精巧,施顺观照着描摹,一画画半天。孔雀总是画不流畅,脑海里没头绪,他专程跑去嘉兴人民公园看了又看,把一处处细节记在心里,画在纸上。后来这些画法都被他用到了灶头画上。

在一侧的桌子上,记者看到了十几瓶颜料和一大把不同刷头、粗细的毛笔,这些都是施顺观作灶画时的材料和工具。极具鲜艳和张力的色彩搭配,成就了灶头画的火爆热闹,而在最早的时候,画灶头画有一个“最佳搭档”——白酒。

画画还得放白酒?施顺观解释:“铁红、铁蓝、铁黄这样的化工颜料要用白酒一起调,一笔下去颜料马上洇进去,而且颜色又鲜又牢。”到如今,水彩、水粉、丙烯等各式颜料先后上阵,但最让他觉得有“味道”的,还是白酒调和的时期。

戴上老花镜,施顺观翻出手机上留存的灶头画。创新与坚守,在他手上微妙平衡。

“松鼠摘葡萄”是他最得意的创新。施顺观将浮雕、透雕、绘画与学过的泥水匠功夫结合,用水泥、石灰、钢丝捏出形状,固定造型。葡萄串用雕刻技法,倒挂如真,松鼠探头灵动,尾巴细如发丝,荷花雕纹透着水乡韵味。这份匠心,让他的作品屡次参加省市比赛、展览,收获了颇多奖项。

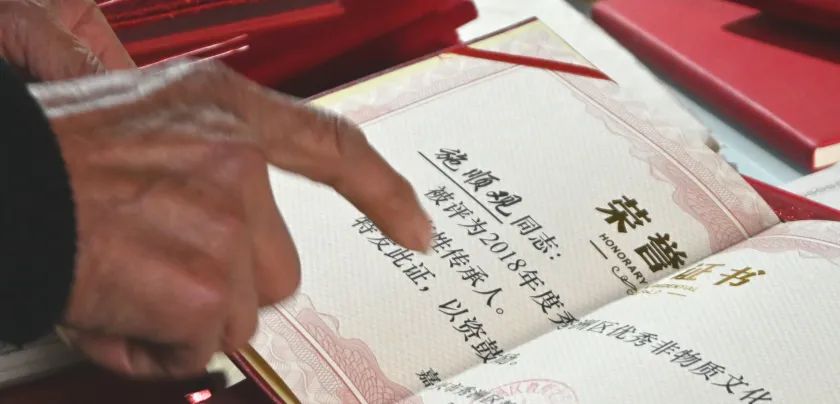

好在灶头画的命运,在2008年迎来转机。非遗普查后,国家对灶头画越来越重视。施顺观成了省级非物质文化遗产代表性传承人,不远处的古塘村也被打造成“江南灶画村”,政府请他去村里打灶、画画。

他在古塘村建起“灶画工作室”,在大街小巷的墙面上绘出各色生动的灶头画,五谷丰登、八仙过海等意象写满了人间烟火气,也丰富了江南民间的风俗文化。

采访尾声,施顺观又搬来了一摞摞荣誉证书和参赛奖状。他兴致勃勃地挨个翻开,向记者展示当年经历。

画笔起落间,是手艺人的坚守,更是一个时代的剪影。或许每一次对传统的回望,都能让灶头画上的葡萄更饱满,松鼠更鲜活。

古塘村里,教灶头画的老师俯身在一群孩子中间,手把手教他们调颜料、勾花纹。稚嫩的手指握着画笔,在纸上勾出歪歪扭扭的“福”字。远处,一群游客举着手机拍老灶头上栩栩如生的画作,朋友圈里刷过一片“想学”“求开班”……望着这一幕,那些藏在灶头画里的千年烟火,仿佛也正借着一双双小手、一次次传播,氤氲向更明媚的未来。

来源:区传媒中心、区文旅局

记者:陈佳

编辑:刘牛